发布时间:2022-03-08 1111 次浏览

哈喽~好久不见~

【康复记忆】栏目“上新”啦!

今天是第112个“三八”国际妇女节

在此,向全院姐妹们

致以诚挚的问候和美好的祝愿!

在这个美好的日子里

想和大家分享“她”的故事

她是镇江市第一人民医院目前唯一在世的历经镇江基督医院的职工......

她叫邬秀坤,生于1924年2月,江苏镇江人,1947年到镇江基督医院(镇江市第一人民医院前身)工作,直至1991年1月离开工作岗位。今年已经99岁高龄的她,依然关注、关心医院的发展。可以说,她见证并亲历了医院近百年的历史变迁。

【康复记忆】用文字记录下“她”的故事,那是一曲“康复人为镇江老百姓谋健康”的生命赞歌。

1、医院就是我的家

陪同学应聘,结果我被“看中”了

从镇江基督医院过来的人随着岁月的流逝,已所剩无几,我今年99岁了,沈富诚比我大一岁,我们还经常联系,互相问候彼此的生活状况。早几年,我的同事周妙文和徐良馥走了,他们两人都是过了101岁仙逝的。吴桂云是前年走的,100岁整。

我的一生都在医院,早把医院当成自己的家,对医院的每一个建筑,每一个科室都很熟悉。近两年,我因腿脚不灵便,已经很久没有下过楼了,我想下楼看看,想去看看我们医院现在的样子。

我小时候就喜欢读书,后来我考取了芜湖弋矶山卫生学校,这是一家教会学校。在学校里我遇到了来自芜湖的吴桂云,她比我大一些,没想到她后来还是我的同事。刚毕业那年,我陪同学到镇江基督医院应聘,结果我被医院“看中”了,便留在基督医院工作。到医院上班时发现吴桂云也来了。她后来做了小儿科护士长,而我在妇产科做护士长。

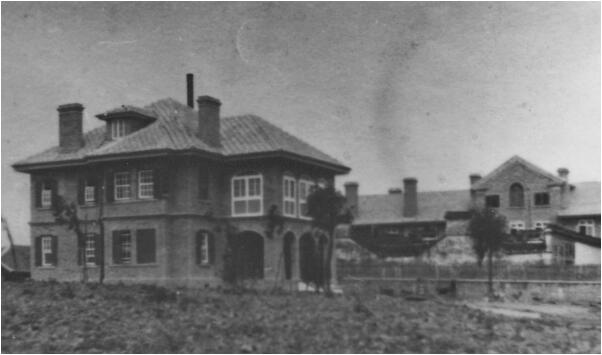

图为院长住宅楼,其右后方是病房楼的背面

我刚到基督医院那时候,医院有两幢楼,其中的一幢是三层小楼,一楼是门诊,二楼是女生宿舍,三楼一半是宿舍,一半放杂物。另一幢是病房楼,共四层,一到三楼是病区,四楼做库房,放被服和医疗器械。在这两幢楼的旁边,曾经有一幢二层的小楼,是孟亨利院长一家人的宿舍。

当时的基督医院有两名美国女士,一位中文名字叫德养和(Charlotte Audrey Dunlap)的护士做过医院的总管,她每天很辛苦,物资的进出、买卖物品,样样事都得找她。为了方便工作,她把宿舍搬到四楼的仓库。另一位女士叫华保义(Ruth Worth),担任化验室主任,除了做化验,她还想办法办化验技术专修科班,招收中国学生。这两位美国女士都没有结婚,一辈子奉献给医学。

直到现在,两位女士的模样,我一直铭记在心里。她们一年四季的装束从头到脚都是中式的,身穿旗袍,足蹬布鞋。我们虽然国籍不同,语言不同,但对人类生命健康的博爱之心是相同的。德养和与华保义,都是有大情怀的国际友人,她们远离家人,不远万里来到中国小城镇江,帮助镇江建立医院,解一方百姓之难。

2、历经抗战救亡岁月

最初的病历都是用英文书写的

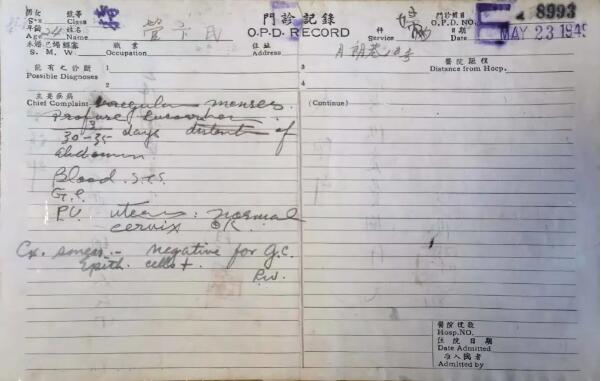

镇江基督医院收治的病人虽然是中国人,但所有的医嘱都要求用英文写,这是医院的规定。我们在询问病人情况时是来不及用英文记录的,都是先用中文记录下来,到了晚上病房里事情稍微少些时,才能坐到办公室,把中文翻译成英文,抄写到病历中。一直到解放后,医院被华东军区后勤卫生部第三后方医院接管,才告别中英文翻译记录病历的历史,统一用中文记录。但是后来我们的张志清院长还是要求医生们学英语,目的是为了能阅读外文医学资料。

图为1949年的急诊病历

受基督医院的影响,我的几个同事吃饭前都会做祷告,祈祷结束后才开始吃饭。另外,我们的身份虽然是护士,但不会直呼其名,没结过婚的女生称某某小姐,结过婚的称女士,男生都称先生。我当然是被称为邬小姐(Miss Wu),基督医院的老员工都习惯这样的称谓。被接管后,军人听到我们之间这样的称呼会捂着嘴偷偷的笑,背着我们模仿这样的称呼,他们感到有新奇有趣的同时,对基督医院的医护人员的敬重又添了几分。

我进医院是在抗战胜利后,听老员工讲,在1942年日本人强占基督医院后,离职的人很多,日本人有意留中美双方的医护人员继续在医院工作,但没有一个人愿意留下,集体辞职。那时候失业的人很多。有段时间,我在弋矶山卫校的同学到了恩培私立医院上班,也喊我过去一起上班。这家医院在抗战前也是基督医院,院长姓高名恩培, 就用他自己的名字做了医院的名字。后来这家医院也被迫停业了,高恩培就在宝塔山路那边开了私人诊所。我们医院的张志清院长和外科医生马有红,在日本人接管了医院后,也开办了私人诊所。一直到胜利后,他们二人才关了自己的诊所,回基督医院上班。

抗日战争结束,美国人重新接管基督医院,司徒雷登来了,他的侄子孟享利没有再来,由美籍外科医生莫爱力(Alexader Moffett)担任院长。第二年德养和与华保义再度从美国回到医院,继续管理院务。原来的一些旧同事开始陆续回来上班,终于可以过上安定的生活。

3、医院虽小但收治的病人很多

每周只能休息1天,夜班都是连上1个月

最初的基督医院床位只有15张,设有化验室、药房、手术室,到美国人离开时床位增加到100张,医务人员及工友80人,麻雀虽小,五脏六腑俱全。医护人员不多,上班很辛苦。

那个时候,我们的病区分一、二、三等病房。一等、二等病房在二楼。最普通的三等病房在一楼,设有男外科、手术室、放射科、食堂,二楼是男内科。三等病房有16张床位,二等病房有8张床位。所谓一等病房,并不是条件特别好,因为住的是需要特殊护理的重症病人,其实就相当于是重症病房。我们护士人手少,没法一对一照顾重症病人,就在病房里加了一张病床,病人睡一张,陪护家属睡一张。

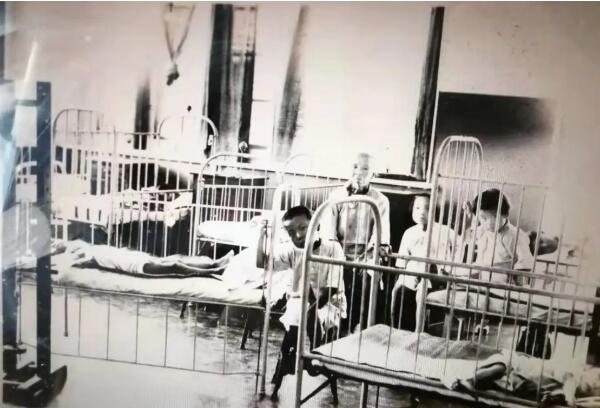

图为基督医院时期的病房,照片现存于美国费城南长老会

可见当时基督医院制度的规范与严格。除了一等病房可以有一名固定的陪客,二等和三等病房非探视时间,不允许有任何陪客。有点相当于如今的ICU,所以医护人员十分的辛苦。

每天早晨查房一结束,我们就马不停蹄地到每张病床前巡视,没有一个人坐在办公室里,所谓的办公室只有5平方米,一张办公桌,一边坐护士,另一边坐医生。医生和护士只有在查房结束写医嘱时才能坐到这张办公桌面前,护士抄写各种资料,医生写病历。

就拿我来说,早晨7点就要到医院。冬天天亮得迟,点上煤油灯吃过早饭从家走着去上班。夜班非常的辛苦,要连续上一个月。晚上9点接班,到次日早晨7点交班,至少要到8点半我才能离开医院。每周只能休息1天,不过有1个月的年休假,大部分的人都愿意把1个月的夜班上完,然后跟着休息1个月。夜班最熬人,医生和护士整夜坐不下来,全部在病房里巡视病房,连讲话的时间都没有。在没有陪护的病房里,我们医生和护士就是每个病人的亲人,责任心要特别强,才能保证每一个病人不出意外。

遇到急诊病人,如果带的钱不够,有多少交多少,正常用药。对实在穷的病人,也不要求他们交足住院费,如果出院时实在没有钱,经过了解,就不收或少收费用。那时也只有基督医院能做到这样。

我和同事们工作虽然辛苦,但在生活上,医院把我们照顾得很好。每天7点钟上班后,先忙工作,9点钟以后轮流回宿舍吃东西。医院为每个人准备一杯牛奶,一个面包。宿舍里除了自已铺床,其他的卫生,包括打开水等杂事,都由工友来做。床上的被套、外面穿的长衫和里面穿的内衣在每周二、五也由工友收了送去洗干净,烫好再送到宿舍。在生活上没有后顾之忧,所有的人都全身心投入工作,照顾好每一个病人。

4、被部队接管

全力救治志愿军伤病员

1949年4月23日这天,镇江解放,我记得满大街全是人,老百姓都上街迎接解放军进城,每个人的脸上是都是喜气洋洋的。一群穿军装的人走进我们医院。没过多久,德养和、华保义两位女士离开了镇江。

1951年,华东军区后勤卫生部第三后方医院正式接管了基督医院,任命张志清为院长,他是基督医院历史上第一任中国籍院长。后来我们医院更名为苏南第三康复医院。医院和部队交接时,配合得非常好,两方面的人员合并后,原来的生活方式全部改变。但人多了,可以轮班和休息。

我们基督医院的医护人员都是医学院毕业出来的,技术比较过硬,来接管的部队军人,有部分人是半路出家,没有机会到医学院学习,基督医院的老员工主动教部队医护人员,与他们同吃同住,互相帮助,提高业务与政治学习。

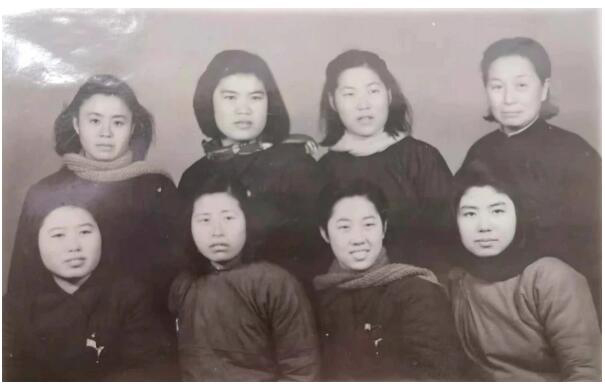

图为更名为苏南第三康复医院时化验室工作人员,第一排自左向右为肖转模、甘黎照*、姜惠荣、冯惠兰*;第二排自左向右为钱思修*、于增敏、李瑞华*、徐嫂*。其中标“*”的为原基督医院化验室工作人员,其余为接管部队人员

刚被接管的医院,由肖转模和黄明新等军人主持医院的工作。暂时还没法收老百姓病人,里面住满了抗美援朝志愿军的伤病员。先前的科室也做了相应调整,全部改成外科,我分到外科二病区。我记得从前线转运到镇江的伤病员很快住满整幢楼,没有床,在一个大通间里打地铺。

在战场受伤的志愿军战士们,许多人伤得很重很重,病房里充满血腥气味,我们上班非常忙碌,照顾重病人需要十二分的小心。我所在的病区当时收治了一位重病员,从胸部到脚都是伤口,连被子都不能盖,但病房里很冷很冷,我怕他冻坏了,就想办法为他做了一个铁架子,架子上绑了四个枕头,拿来电灯照着给他取暖,又在架子上盖上棉被保温,一直到他康复出院。我记得他对我说,他受过好几次的伤,每次都是没好透就又要上战场,如果不是我和同事们的精心照顾,他多半活不过那个冬天。我们还坚持每隔2个小时就为伤病员翻一次身,用滑石粉给他们擦后背,促进血液循环,每隔15分钟巡视病房,随时观察危重病人的病情变化。

直到抗美援朝战争结束,医院里的伤病员慢慢减少到最后清零,才开始对老百姓开放。

5、帮扶乡村医疗的9年又9个月

用近十年的人生见证了一家乡镇卫生院的发展

上世纪60年代未,中央提出把医疗工作的重点放到农村去,在那一年的6月26号下达了这一指示。医院为了响应国家的号召,向全院的医护人员发出倡议,让年轻的医生护士报名去农村驻扎,把医疗技术送到农村去,为广大的农村培养更多的医护人员。

下放名单很快宣布,我也在名单中,那批一共有12个人。我清楚地记得宣布下放的日期:1969年12月25日。1970年1月,我背着简单的行李,去丹徒县的辛丰镇卫生院报到,这一去就是近9年又9个月。

那时的辛丰镇卫生院,并不能称之为医院,条件比私人诊所还要差,病房和门诊不分开。我和二院的华医生一起向辛丰镇卫生院的院长提了若干条合理化建议。没过多久,卫生院慢慢正规化。1973年,在县卫生局的支持下,辛丰镇卫生院在新的地方建了两幢楼,整个医院搬迁,才把门诊和病房分开,规模慢慢成型。

时间到了1979年3月份,我还在辛丰。有人告诉我:“你上调了。”听到这个消息,我兴奋得仿佛心快要跳到嗓子眼,可是又满脑子糊涂,别人是和我开玩笑的吧?我在卫生院这么多年,个个都熟透了,不可能知道我上调的事不告诉我吧?又一想,人家不可能拿这么重要的事跟我开玩笑,也许是真的。说实话,和亲人分别这么久,能回到城里多好。可我习惯了不向组织提任何要求,一切听从组织安排。我仍然在辛丰镇卫生院上班,也没去追问这件对我来说至关重要的事。就这样又过去了6个月,我原来的同事张国华在镇江市区看到我的女儿时问到:“你妈妈怎么还不回来报到?”我女儿懵了一下,说:“我妈妈没有接到调令啊。”这时张国华告诉我的女儿:“3月份,医院调令就下去了,现在都9月份了呀!”

我这才确定这事不是玩笑,我赶紧跑到公社去问调令的事,公社说没有收到,让我去人事局去问。从辛丰镇上来一趟很不容易,我又到县政府人事局去问,人事局的地点在镇江市区的道署街,在丹徒县政府院里。人事局很快查到调令,的确是同事所讲的时间。回到卫生院再问原由,他们告诉我说:“不是我们不下发调令,你对卫生院的贡献太大了,不舍得你回去。”

的确如此。以前的卫生院连手术室都没有,是我与二院的华医生向院长提出合理化建议才建立了手术室。我们俩负责手术室,可以为病人做下腹手术,减少了转院过程中的危险及死亡率。

现在卫生院已经走上正规,最终卫生院也理解我,同意让我调回镇江。回医院的过程中,当时的院长雷昌旺非常关心我的事,他那段时间工作特别忙,下放的人太多。他对每个人的事都尽心尽责。

下放的时间一共9年又9个月,是我们这代医护人员改变了乡村的医疗现状,挽救了许多村民的生命。

6、68岁那年正式与医院告别

与医院心连着心的亲情永远无法分割

回到医院后,人事科听说我在卫生院干妇产科很厉害,就让我去了八病区妇产科。那时正逢国家计划生育,结扎的特别多,病房里全部是加床,不少患者就住在走廊里的加床上,有的甚至连床都没有,在地板上扔一条棉垫子就住病人了。于是,我向医院领导请示,增设病床。

后来我成为了病区的护士长,一直干到退休。退休后,本以为从此就要离开医院,但半个月后,护理部的唐贞来找我,希望我回医院继续上班。因为儿科护士长在家歇病假,没有人主持工作,我又到了小儿科主持工作。有一次吕振声院长在儿科病区遇到我,看到病区里的样子有了很大的改观,对我说:“谢谢你,谢谢你。”

等小儿科护士长康复回到工作岗位,我再次准备回家休息。可是我还是没有走成,又被留在医院。上世纪80年代,国家改革开放,经济蓬勃发展,各种实体经济如雨后春笋。医院成立了“三产”公司,考虑到我做事认真负责,让我主管公司事务。这相当于一个经理部,衣服、鞋子、各种医疗器械,什么都卖。医院里还有三辆车,两辆客车,一辆货车,内部职工或外单位需要都可以租用。医院还在围墙外建了一排小房子,门前摆放了几十个小炉子,方便病人烧饭热菜,只收少许费用,病人都到我那买票,每天忙得不可开交。

“无论身在何方,

心,永远都是向着医院的方向。”

从1947年起,我在医院干了44年。1991年的大年初一,已经68岁的我提出回家休息,正式与医院告别。离开医院的这三十年,我经常回忆过去,回忆几十年来所走过的路,作为一个从基督医院走到今天的老人,我希望我们的医院越来越好,越来越好……

本文由邬秀坤口述,钱兆南采写

/ 小编说 /

在庆祝镇江市第一人民医院(江苏大学附属人民医院)建院一百周年之际,医院精心策划了《百年康复:我和康复医院的故事》《百人讲述:他们共同亲历的“百年康复”》两本书,以人物为经, 以故事为纬, 将许许多多不为人知的往事, 将许许多多这样或那样感人至深的故事, 编织成百年康复的发展史。这些故事也将通过【康复记忆】栏目慢慢为大家讲述,希望从中汲取下一个百年携手向未来的思想力量。

上一篇忆志清